UNIVERSITA’ BICOCCA COMPLICE DI ENI E DELLA FALSA TRANSIZIONE ECOLOGICA

INTERVISTA A MARCO GRASSO, DOCENTE DELL’UNIVERSITA’ BICOCCA DI MILANO DIMESSOSI DA DIRETTORE DELLA SUA UNITA’ DI RICERCA DOPO L’ACCORDO SIGLATO DALL’ATENEO CON ENI

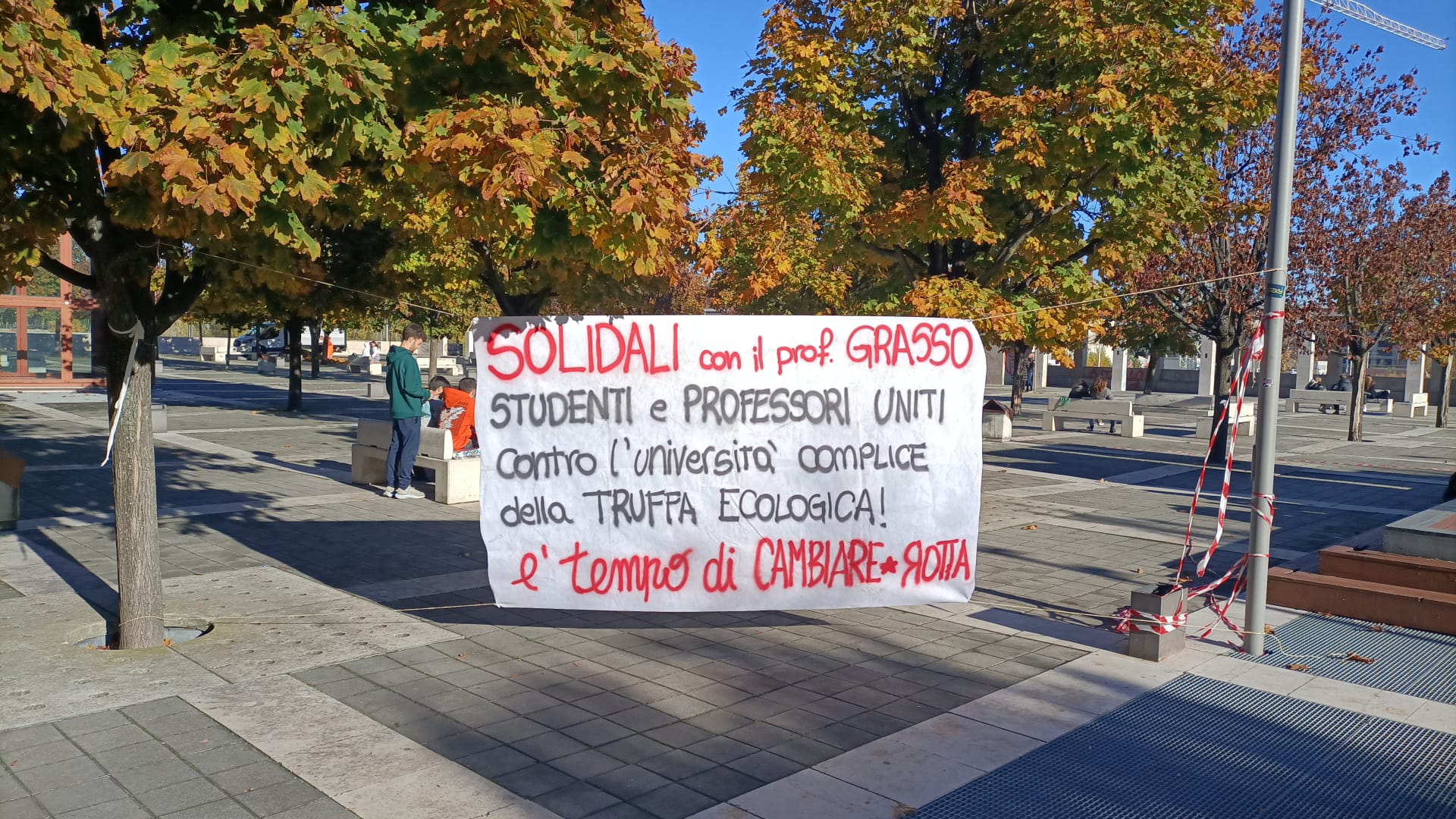

Abbiamo avuto il piacere di incontrare e fare alcune domande a Marco Grasso, docente dell’università Bicocca di Milano, che ha deciso di dimettersi dall’incarico di direttore della sua unità di ricerca “Antropocene” in opposizione a un accordo di ricerca congiunto per la “transizione energetica” – tenuto nell’ombra per mesi – siglato dall’ateneo con Eni, una delle principali aziende responsabili del disastro climatico e ambientale. Accordi di questo tipo – quelli con le principali aziende inquinanti così come con l’industria bellica – sono all’ordine del giorno negli atenei del nostro paese, soprattutto quelli di eccellenza, in un modello di università sempre più elitario e subordinato all’interesse privato che anche sul piano ideologico si fa incubatore del pensiero dominante, accompagnando progetti di ricerca di questo tipo a sfacciate operazioni di greenwashing. Marco Grasso ha deciso con questo gesto forte di rompere il silenzio sulla complicità del suo ateneo con la truffa ecologica, contribuendo così a portare anche la voce dei professori accanto a quella degli studenti che da anni si mobilitano contro la complicità dei nostri atenei con una falsa transizione energetica – quella del fossile, del ritorno al nucleare e dei rigassificatori – orientata esclusivamente ai profitti delle multinazionali e agli investimenti nei “nuovi” settori strategici dell’energia, necessari per adeguare la competitività di sistema a livello continentale nello scenario di inasprimento della competizione internazionale del nuovo mondo multipolare.

Professor Grasso, recentemente ha deciso di dimettersi dall’incarico di direttore dell’unità di ricerca “Antropocene” del Centro di Studi Interdisciplinari in Economia, Psicologia e Scienze Sociali (CISEPS) dell’Università Bicocca, a causa di un accordo di ricerca congiunta sulla transizione energetica firmato lo scorso 15 febbraio tra l’università ed Eni. Ci può raccontare meglio cosa è successo e quali sono gli avvenimenti e i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione?

Sì, questo accordo è stato firmato tra l’ateneo ed Eni, non dal CISEPS che era inconsapevole di questa cosa e anch’io sono venuto a saperlo dalla stampa qualche mese dopo. L’accordo verte su una serie di questioni tecniche che hanno a che fare con la transizione energetica. L’unità Antropocene del CISEPS si occupa, fra le altre cose, di transizione energetica ed essendone io il responsabile mi sono sentito chiamato in causa direttamente. Il punto secondo me è che bisogna intendersi su qual è il significato di transizione energetica, perché guardando dentro i piani industriali di Eni per loro la transizione energetica è una transizione da fossile a fossile, da petrolio a gas. Nei loro piani industriali vedi che il futuro prevede l’espansione della produzione di gas e fossile, vedi che nel 2022 è la quinta compagnia privata in termini di estrazione di nuovi combustibili fossili: tutti fatti che disattendono le promesse fatte a lungo termine di diventare un A0 2050. Quindi visto che il modello di transizione proposto da Eni è questo – e non lo dico per ragioni ideologiche, ma perché è da un po’ che lavoro su queste questioni, conosco le strategie utilizzate dall’industria petrolifera in questo ambito – è un progetto di ricerca che non accetto e come disconoscimento ufficiale ho deciso di dare le dimissioni da responsabile di quell’unità del centro che è appunto impegnata a lavorare sulla transizione energetica. Penso, inoltre, che le compagnie petrolifere attraverso questi accordi, oltre a fare ricerca scientifica, cerchino anche di acquisire legittimità nei confronti degli azionisti, del pubblico, dei media e di tutto il mondo con cui interagiscono: è chiaro che se ti presenti con chi fa un progetto di ricerca con un’università pubblica rispettata e riconosciuta, hai maggior legittimità ed è più facile presentarsi come quell’azienda che effettivamente fa la transizione energetica. Non voglio usare il termine “greenwashing”, ma è una delle pratiche che l’industria del fossile usa.

Io su questo accordo ho chiesto ripetutamente informazioni e non ne ho avute, se non una sintesi del contratto che non era particolarmente significativa, quindi per motivi di coerenza ho sentito l’esigenza di prendere questa decisione.

In passato c’erano già stati altri episodi simili?

Personalmente non ne ho sperimentati. So però che a colleghi in giro per il mondo, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, sono capitati episodi di questo tipo e la risposta è stata quella di rifiutare collaborazioni improntate su questa direttiva.

Lei, appunto, è professore ordinario di geografia economica e politica all’Università Bicocca, si occupa di politiche ambientali e di governance del clima e ha pubblicato numerosi lavori scientifici su questo tema: cosa ci può dire sul ruolo e sulle responsabilità dell’industria petrolifera mondiale nei cambiamenti climatici e nel disastro ecologico in cui oggi siamo immersi?

Potrei dirne tantissime… Sappiamo che l’industria petrolifera ha una responsabilità causale incredibilmente elevata. La scienza ci dice che 100 compagnie hanno contribuito tra il 1988 e il 2018 al 75% delle emissioni industriali globali, non attraverso i loro processi, ma attraverso la combustione dei prodotti che hanno venduto all’economia globale, e queste 100 compagnie le conosciamo una per una. Inoltre, come ho sottolineato in diversi lavori scientifici, hanno anche una responsabilità morale perché c’era la consapevolezza di quello che si stava facendo. A partire almeno dagli anni Sessanta del secolo scorso l’industria petrolifera sapeva tutto: c’è uno studio di ricerca pubblicato dagli scienziati di Exxon nel 1972 che prevedeva al ppm preciso quelle che sarebbero state le concentrazioni di CO2 nel 2020, una cosa spaventosa. Hanno fatto ottima scienza… Finché le cose rimanevano interne, si conosceva apertamente la connessione tra combustibili fossili, emissioni, concentrazioni dell’atmosfera e impatti climatici. Poi più la comunicazione andava verso l’esterno, più si negava questa cosa.

Nonostante sapessero tutto sono andati avanti come se nulla fosse, anche se avevano le capacità per cambiare il loro modello di business. Perché per esempio negli anni Novanta l’industria petrolifera deteneva la maggior parte dei brevetti più avanzati sul solare – anche avendo ottenuto enormi finanziamenti federali, quasi 5 miliardi di dollari all’epoca – ma hanno capito che era più conveniente andare avanti coi combustibili fossili e hanno messo tutto in un cassetto. Poi oggi i brevetti, invece, sono tutti in Cina e la tecnologia solare è prevalentemente cinese.

Ancora, queste compagnie hanno finanziato e architettato una sofisticatissima campagna di negazionismo climatico, articolata in tantissime sfumature, che sostanzialmente ha paralizzato l’azione climatica per trent’anni: la prima volta che il termine “combustibile fossile” è uscito in un documento ufficiale delle conferenze delle parti è stato nella COP25 a Madrid nel 2019. Ancora nell’ultima di questi giorni in Egitto non si è parlato di combustibili fossili. E’ diventata semplicemente il luogo dove gli Europei, per sopperire alla mancanza del gas russo, sono andati sostanzialmente a negoziare accordi sul gas con i paesi africani.

La cosa incredibile è che sia di fatto un vero e proprio elefante nella stanza: nessuno parla dell’industria petrolifera, hanno obbligazioni al pari delle altre compagnie, ma niente di più. Hanno buttato via trent’anni di COP e continuiamo a buttarne via: in Egitto c’erano 136 delegati su poco più di mille che avevano legami diretti o indiretti con l’industria petrolifera, e infatti non è uscito nulla in termini di abbattimento delle emissioni. Così come 18 dei 20 sponsor della COP erano legati direttamente all’industria petrolifera. La compagnia che curava le pubbliche relazioni della COP in Egitto è quella su cui si appoggiano le grandi aziende internazionali per fare greenwashing. Per cui è difficile aspettarsi qualcosa. Poi va benissimo che ci sia la COP, così si continua a parlare di queste questioni, ma allo stesso tempo è una dinamica frustrante.

I rapporti che quasi tutte le università, dal nord al sud del Paese, intrattengono con le industrie tra le più responsabili dell’inquinamento ambientale (e non solo) costituiscono un esempio paradigmatico di come i nostri atenei siano ormai ben lontani dal rispettare i valori accademici per eccellenza, e di come la ricerca universitaria abbia perso la vocazione pubblica, rivolta al benessere della collettività e al miglioramento della società, che dovrebbe avere. In base alla sua esperienza cosa può dirci in proposito sulla deriva della ricerca pubblica a cui stiamo assistendo negli ultimi anni, in Italia come all’estero?

Io non sono in grado di fare un discorso generale su questa questione, così come non condanno neanche che l’università pubblica riceva soldi dall’industria privata per fare ricerca, bisogna vedere caso per caso. Ovviamente contesto che si prendano soldi dall’industria petrolifera per fare ricerca sulla transizione energetica e se, ad esempio, l’università pubblica, immaginiamo per paradosso, dovesse fare ricerca sulle questioni legate al cancro al polmone con l’industria del tabacco, sarebbe inaccettabile. Però in alcuni ambiti immagino che sia utile stabilire dei partenariati di ricerca con l’industria privata. Quello che posso dire è che ci sono anche fondi pubblici – perché non è vero che l’università e la ricerca sono così sotto-finanziate – che finanziano soggetti pubblici competitivi, che fanno progetti che se sono validi vengono finanziati anche da parte del ministero della ricerca, anche progetti per ricerche di base, non solo commerciali. Ci sono varie offerte anche in campo europeo – bandi individuali, per gruppi o per collaborazioni internazionali – per cui i soldi ci sono, bisogna avere probabilmente le idee e le capacità per rispondere a questi bandi. Per cui non penso che tutta l’accademia ha questa deriva verso una ricerca finalizzata al mondo corporates secondo me. Nel caso specifico di cui stiamo parlando non va bene, poteva andar bene anni fa, ma le cose sono cambiate, non è più tempo di fare un accordo per la transizione energetica con l’industria petrolifera per la quale questa transizione significa passare dal petrolio al gas dicendo che il gas è il combustibile fossile del futuro, ponte per la transizione, fossile pulito, ecc…

Negli accordi di collaborazione e nei bandi di ricerca che le nostre università intrattengono con le aziende e con le multinazionali dell’energia, gli studenti, i ricercatori e i professori coinvolti mettono direttamente il loro studio e il loro sapere al servizio di fini di cui spesso purtroppo non sono neanche al corrente. Gesti come il suo sono molto significativi anche perché contribuiscono a portare alla luce gli elementi equivoci e poco chiari che purtroppo sono diffusi nel mondo della formazione e della ricerca così come li conosciamo oggi. Come possono professori e studenti, anche insieme, fare controinformazione su questo tema e portare all’interno del mondo accademico una voce che sia effettivamente fuori dal coro?

Parto da lontano: all’inizio del 1800 gli Stati Uniti, per esempio, avevano costruito la loro economia sul lavoro gratuito degli schiavi o le colonie dell’impero britannico avevano a disposizione il lavoro gratuito degli schiavi. Sembrava impossibile uscire da quel modello socio-economico, altrimenti “sarebbe crollato tutto” dicevano i lobbisti dello schiavismo, così come lo dicono oggi quelli del combustibile fossile. Nel giro di una decina d’anni, invece, è emersa una norma morale e sociale che ha condannato e definito come ripugnante la schiavitù e in qualche modo sia gli Stati Uniti che l’impero britannico sono usciti dalla schiavitù. Lo stesso penso accadrà per i combustibili fossili quando emergerà una norma morale che ne condannerà, e per farla emergere il ruolo di professori e studenti dentro l’università è di favorire quanto più possibile la consapevolezza dell’impossibilità di andare avanti con questo modello socio-economico incentrato sui combustibili fossili. Quindi quello che possiamo fare contro i cambiamenti climatici non è spegnere una lampadina in più, che va benissimo, ma impegnarci a far aumentare la consapevolezza su questo regime – inteso in senso gramsciano – dei combustibili fossili, di un blocco di potere che ha tutto l’interessa a resistere a un cambiamento. La cosa più importante è parlare, impegnarci, agire. Come fate voi e come faccio io nel mio piccolo rispetto a questa iniziativa di ricerca con azioni di rottura e destabilizzazione che aumentano la consapevolezza. Qualcuno magari si interessa del perché uno si dimette per questa cosa, cerca allora di comprendere e aumenta la consapevolezza. Aumenta la consapevolezza il terreno è più fertile ed è più facile sia prendere decisioni politiche di un certo tipo, sia per l’industria stessa conformarsi a una pressione montante in modo più serio di quanto non faccia adesso, che è solo retorica.

Rispetto, invece, alla COP27 conclusasi da pochi giorni in Egitto, quali sono le sue considerazioni.

Molto spesso queste liturgie annuali sono frustranti. Questa non è stata una COP politica in cui bisognava prendere decisioni, ma tecnica, tutta sulla finanza del clima. Si è stabilita la creazione di questo meccanismo di compensazione per i paesi più vulnerabili. È stato stabilito, ma non è stata definita la struttura, né tantomeno chi metterà i soldi e come questi verranno allocati. C’è il brutto precedente dello scorso fondo stanziato per l’adattamento con l’accordo di Parigi che doveva essere di 100 miliardi di dollari l’anno dal 2020 al 2025 e ad ora ha visto lo stanziamento di soli venti miliardi in tutto. Inoltre è chiaro che sono conferenze tra stati e come al solito anche queste compensazioni lasciano sotto il tappeto l’industria petrolifera. Ho ora in corso di pubblicazione un articolo scientifico sulla quantificazione delle compensazioni che le prime venti industrie petrolifere dovrebbero pagare sulla base di una stima dei danni climatici e si parla chiaramente di somme molto rilevanti. Lo stesso John Carry, inviato speciale di Biden, che ha detto che nessuno ha i soldi per pagare queste compensazioni, per cui viene spontaneo chiedersi allora perché non includere le industrie petrolifere che sono responsabili dei danni climatici. A lato degli stati, si potrebbe cominciare a immaginare a compensazioni da parte di soggetti privati, a cominciare dai responsabili, quelli dell’industria petrolifera.

Lamentare però come un totale insuccesso questo accordo di Sharm el-Sheikh può essere una lettura dal punto di vista del Nord, perché effettivamente non c’è stato nessun progresso sull’abbattimento delle emissioni, anzi è stato abolito il piccolo accordo raggiunto a Glasgow. Per il Sud del mondo, invece, che è la parte più povera e più impattata, il fatto stesso che dopo trent’anni esista uno strumento di compensazione, anche se ancora tutto da definire, è un successo. Per cui definirlo un totale fallimento rischia di essere una visione un po’ da privilegiati del Nord del mondo.

L’elemento di novità è stato questo protagonismo dei paesi dell’America Latina e dei paesi africani?

Sì, questa sorta di coalizione – guidata idealmente dal Pakistan devastato nelle infrastrutture dall’inondazione – tra paesi dell’Africa e dell’America Latina ha avuto un ruolo meritorio nel battere i pugni sul tavolo e portare all’ordine del giorno questa questione perché è stata quella che sostanzialmente ha bloccato per trent’anni l’azione per il clima. Perché al di là della “ragnatela” creata dall’industria del fossile, ci sono le responsabilità dei ricchi del Nord e riconoscerla significa riconoscere la necessità della compensazione, che vuol dire tirar fuori dei soldi. Per cui aver individuato questo meccanismo di compensazione è già un obiettivo non trascurabile, benché ancora vago.

Durante la COP27 Gustavo Petro, alla sua prima uscita pubblica dopo la vittoria alle elezioni in Colombia, ha sottolineato la necessità di una politica mondiale che sappia riprendere parola e sviluppare azioni concrete sulle politiche dell’industria del fossile, così come la vice-presidente colombiana Marquez ha evidenziato l’esigenza di una ridefinizione degli equilibri dei rapporti internazionali a partire dal dato per cui il tema del cambiamento climatico è fortemente legato a quello delle diseguaglianze. Qual è la sua opinione su queste considerazioni?

E’ chiaro che quella del cambiamento climatico è una questione etica, che il cambiamento climatico è prodotto in larga misura da quelli che sono i più ricchi e sofferta, di contro, soprattutto dai più poveri, ai quali per altro si chiede di non seguire il modello di sviluppo che abbiamo seguito noi. E’ quindi un problema di giustizia distributiva, ma anche procedurale perché è sempre mancata una possibilità di riconoscimento e di effettiva partecipazione da parte del Sud del mondo. Per fare solo un esempio, gli Stati Uniti mandano 200 negoziatori, il Mali ne può mandare solo uno. Quindi sì, certamente e poi c’è l’elemento del potere delle multinazionali che condizionano pesantemente sia il corso di questi summit sia la narrativa, pensiamo appunto al negazionismo che ha infettato il discorso sul clima per anni “naturalizzando” i combustibili fossili. La prospettiva e gli interessi del Sud del mondo risentono di queste limitazioni che hanno costantemente avuto sia nella possibilità di entrare nel dibattito, sia di avere i mezzi per fare la differenza in questo dibattito. Per cui, dopo decenni di marginalizzazione, questo meccanismo della compensazione è un grosso successo.

Quali sono secondo lei le linee guida per avviare una vera transizione ecologica?

Ci sono due grandi scuole di pensiero. Quella tradizionale sostiene che producendo nuove tecnologie e innovazione si sostituiscono automaticamente quelle vecchie. Ma le nuove tecnologie già esistono e nonostante anche l’agenzia internazionale dell’energia sostenga che il solare sia la forma di energia più economica che l’umanità abbia mai avuto a disposizione, gli stati finanziano il fossile nell’ordine di 11 milioni al minuto. Probabilmente allora oltre che creare nuove tecnologie bisogna sradicare quelle vecchie. Citando Gramsci, c’è il blocco storico della “macchina del fossile” che ha tutto l’interesse a ostacolare la transizione. Bisogna scardinare questo blocco di potere, a partire dall’aumento della consapevolezza su queste questioni.